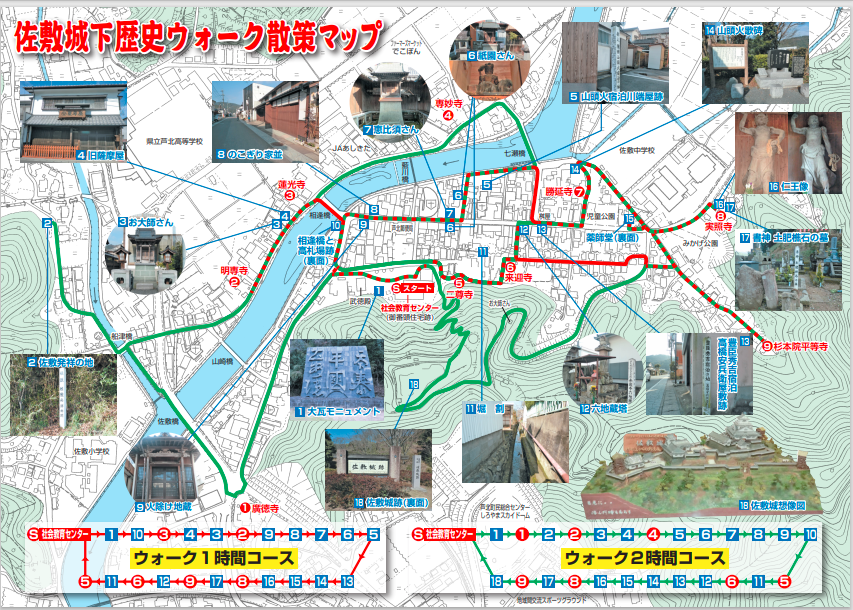

散策マップ

佐敷城下歴史ウォーク散策マップをご紹介します。

1.廣徳寺 高野山真言宗

2.明専寺 浄土真宗本願寺派

3.蓮光寺 浄土真宗本願寺派

4.専妙寺 浄土真宗本願寺派

5.二尊寺 曹洞宗

6.来迎寺 浄土宗

7.勝延寺 浄土真宗本願寺派

8.実照寺 日蓮宗

9.杉本院平等寺 真言宗

——————————————

1.廣徳寺(こうとくじ)

高野山真言宗

左手には真言宗開祖の弘法大師 (空海)の修行姿の立像があります。

2.明専寺(みょうせんじ)

浄土真宗本願寺派 (本尊 阿弥陀如来) 開基 明円(俗姓は益田)

明円は益田新兵衛と言い、城代加藤重次に仕え、知行500石を給わった。豊臣秀吉の朝鮮遠征には、加藤重次に帯同し、武功を挙げ加藤清正公から褒美を頂いた。慶長18年(1613年)に出家し、寛永17年にこの地に寺を創立。

3.蓮光寺(れんこうじ)

浄土真宗本願寺派 (本尊 阿弥陀如来) 開基 善了 (俗姓黒田、江州伊香郡黒田村にいた)

善了の父が細川幽斉公に仕え、公が肥後に赴くとき、病気で陪従できず死した。寛文元年に善了が細川侯に拝謝した。藩侯は佐敷に蓮光寺を創設させ、住まわせた。

4.専妙寺(せんみょうじ)

浄土真宗本願寺派 (本尊 阿弥陀如来) 開基 了学(俗姓 井上勘兵衛吉弘・渋谷市太夫吉弘)

了学と兄重次は、当初佐々成政に仕えた。成政が失脚したので、兄は加藤家に仕え、加藤大和守重次となり、佐敷花岡城城代となった。元和五年 (1587年)に花岡城が没落したので、吉弘は剃髪して了学に改め、寛永2年に専妙寺を創設した。

5.二尊寺(にそんじ)

曹洞宗

《由緒》 明治36年に伊予国八幡浜町(愛媛県八幡浜市)の大黒山吉蔵寺住職金田東禅師が建立。城山一帯には信徒が寄進した石仏が多く存在する。

6.来迎寺(らいこうじ)

浄土宗

《由緒》 城代加藤重次の母が、天正11年に再築した。当寺は、当初佐敷町の川端 にあったが、毎年洪水に見舞われたので、今の地に移された。葦北三十三観音霊場の最後の三十三番札所で、十一面千手観音が祀られている。

7勝延寺(しょうえんじ)

浄土真宗本願寺派 (本尊 阿弥陀如来) 開基 遊珍

寛永6年創立、八代野津勝専坊末に属する。境内には町指定文化財の宝篋印塔が建つ。近くには種田山頭火の句碑もある。

8実照寺(じっしょうじ)

日蓮宗

《由緒》 当寺は城代加藤重次が、慶長17年 に清正菩提の為建立。

寛文元年、本妙寺五世日悠上人が 再建して実照寺と号し、本妙寺の末寺となる。山門にある仁王像は、杉本院平等寺から移設されたもので、承安元 年(1171年)に平重盛が献納したものと伝えらている。

9杉本院平等寺 (すぎもといんびょうどうじ)

真言宗

《由緒》 聖武天皇の代に建立され、承安元 年(1171年)平重盛によって再興された。葦北三十三観音霊場の一番札所 です。戦国時代、相良氏は外交使節の宿舎に利用し、江戸時代、八代城天守の落雷は養清坊の祟り伝説が残る。

3薬師堂(やくしどう)

《由緒》 ここの薬師三尊及び十二神将像は、杉本院の末寺であった東福寺から移されたもので、一部に室町時代や江戸時代の作品も含んでいるが、ほとんど が鎌倉時代の優れた作品です。通常は、施錠されて見れませんが、年に1回の開帳があると言うことです。

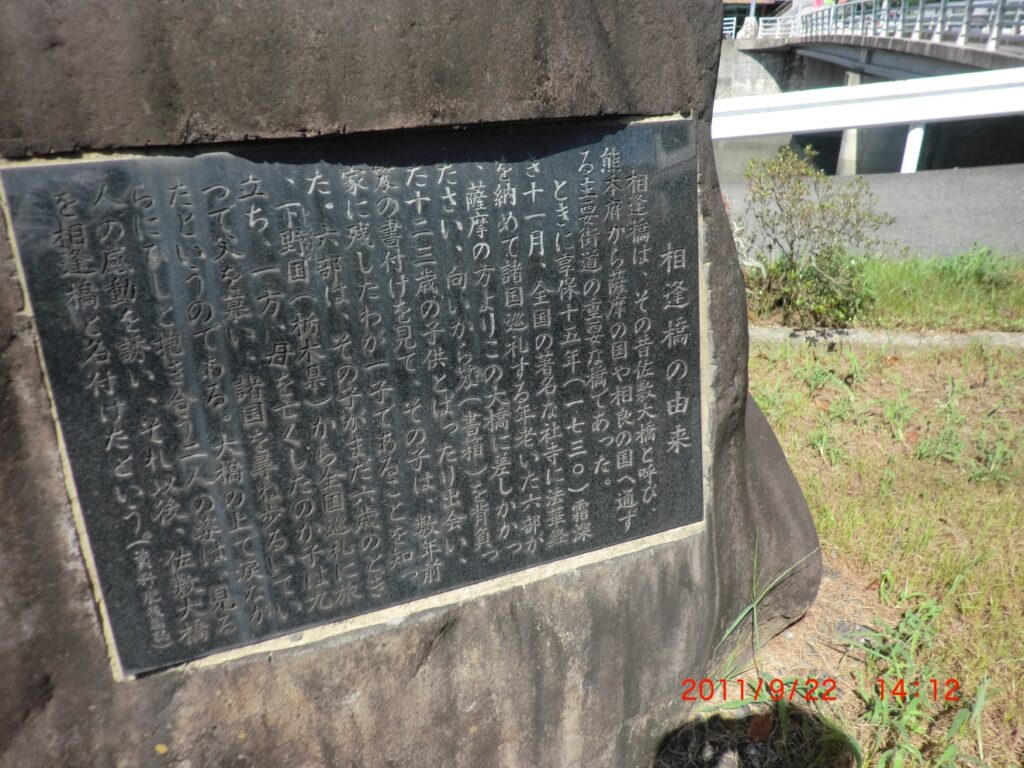

10相逢橋と高札場跡 (あいおいばしとこうさつばあと)

《由緒》 相逢とは、「人恋しい」と言うロマン チックな名前だが、江戸時代中期の11月、年老いた六部と若い娘が橋の中程で出会った。それは、7年前にお経を納める旅に出た父と下野国に残した娘でした。この奇跡を喜び人々が「相逢橋」と名付けた。橋の袂には11 枚建ての高札場もあった。

18佐敷城跡(花岡城)国指定文化財 (さしきじょうあと)

《由緒》 佐敷城は、16世紀後半に薩摩や相 良に対する備えとして、加藤清正が築かせた。「梅北の乱」では、敵将の梅北 宮内左衛門を城内で討ち取っている。

元和元年(1615年)の一国一城令 により破却された。 「天下泰平国土安穏」の瓦や「桐紋入鬼瓦」も出土している。